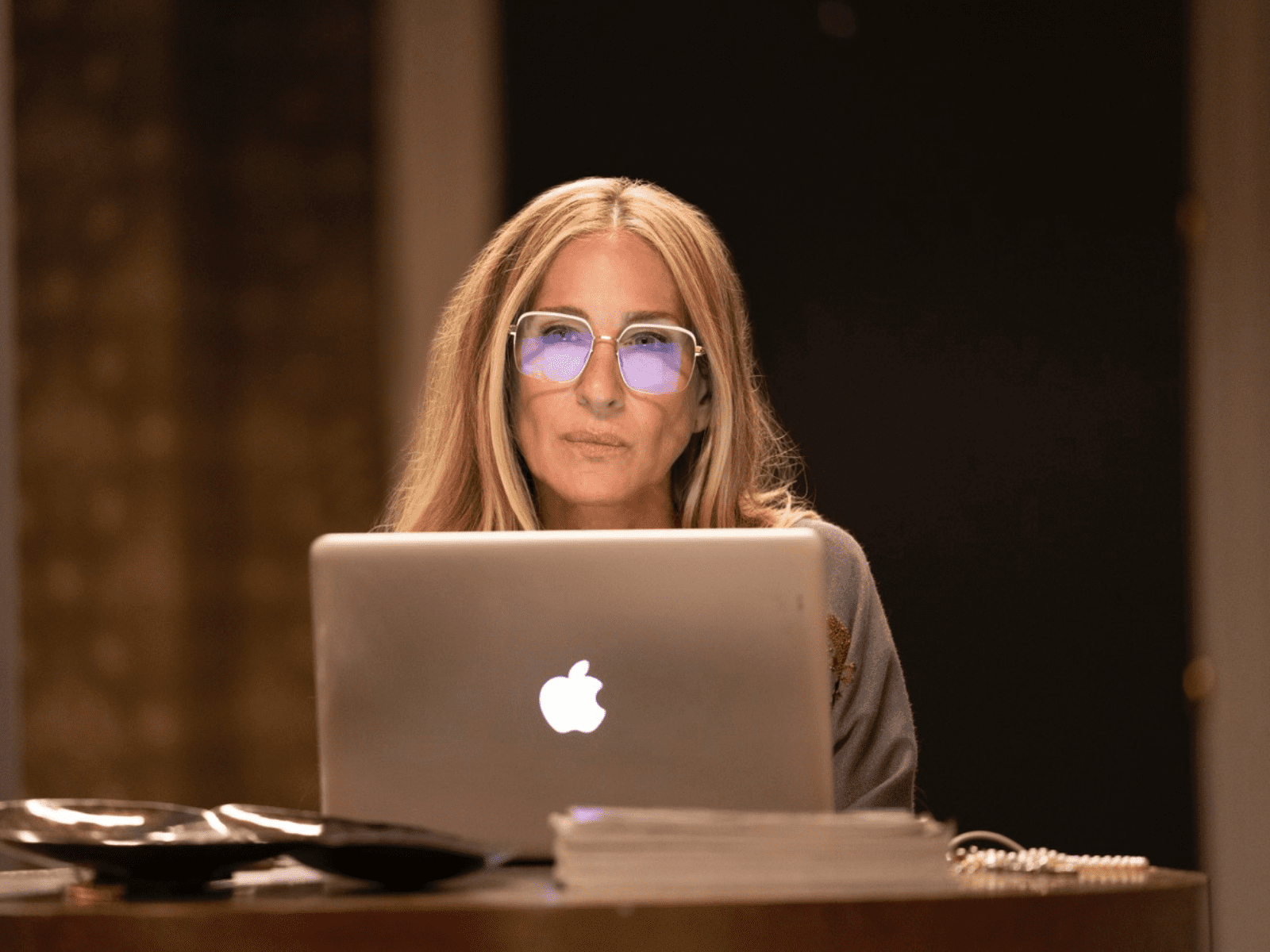

Daniela Santiago encarnando a La Veneno. (Fuente: Atresmedia)

Daniela Santiago encarnando a La Veneno. (Fuente: Atresmedia)

Cuando Cristina La Veneno murió, no entendí que hubiese gente que pidiese que le pusieran una calle o una placa en el parque del Oeste. Comprendía su valor como icono televisivo petardo, me parecía divertida, pero pensaba que elevarla a heroína del colectivo LGTB era venirse un poco arriba. En mi razonamiento influían dos cuestiones: una el clasismo (pensar que cómo va a ser un modelo alguien que no tenía un discurso elaborado) y el desconocimiento de la profundidad de la historia de Cristina.

Para mí pesaban mucho, por ejemplo, algunas intervenciones problemáticas que protagonizó en las que cuestionaba a otras mujeres trans su condición de mujeres, como su guerra con Nova -que la propia Nova luego disculparía, explicando que para Cristina aquello solo era un show, pero que en realidad fue bastante cercana con ella en un encuentro sin cámaras- o unas declaraciones sobre Bibiana Fernández de las que después se retractaría. Veía la parte lúdica, no la otra.

Recuerdo vívidamente discutir sobre todo esto con mi amigo Félix. Él fue quien me hizo ver la gama de grises entre lo blanco y lo negro: que Cristina había sido víctima de una sociedad que la rechazaba, de una familia que no la quería y de una vida que la trató a palos. Y que aun siendo analfabeta hizo lo que pudo por, primero, luchar por ser ella misma y, después, por mostrarle al mundo que había muchas mujeres como ella. Que no fuera siempre ejemplar, que fuese ordinaria o que no pudiese defender sus ideas de forma prosaica no quita que su visibilidad en una sociedad oscura para las trans fuese realmente importante.

Pedimos a nuestros héroes una ejemplaridad que no tenemos nosotros y que, en realidad, solo alcanzan los personajes de ficción de cuentos y cómics acartonados. Pero las personas reales no somos eso, tenemos luces y sombras, bondades y vilezas. Y Cristina, con lo fuertecita que era para todo, ponía en cada lado de la balanza melones como misiles. Sus errores y sus faltas no tienen por qué empañar su valentía, su capacidad para captar la atención de quien la miraba o la huella que dejó entre sus compañeras y amigas del parque donde se prostituía. Ahí está la complejidad del personaje y del icono.

Todo esto que, como digo, me ayudó a comprender mi amiguita del alma (con su piel de canela) cuando yo me quedaba simplemente en la superficie, es lo que han conseguido llevar a la pantalla los Javis con la serie Veneno. Su retrato de Cristina es amable con ella, pero no se acobarda a la hora de mostrar sus peores aristas. Ni puta ni santa, que rezaba el tan acertado título que le puso Valeria Vegas a la biografía que ha dado pie a todo esto. Canonizar a gente de la que solo conocemos lo bueno es sencillo, pero reflexionar sobre la huella de humanos reales con historias controvertidas tiene mucho más valor.

Conmovidos por el último episodio de Veneno, Félix y yo fuimos el domingo por la mañana al parque del Oeste para llevarle flores a Cristina y decirle adiós. No fuimos los primeros ni los últimos que peregrinaron ese día hasta el lugar donde se le rinde homenaje; la placa no está, pero sabemos que ese es su sitio. Más allá de su valor artístico, que lo tiene y es mucho, el logro de esta serie es que no solo nosotros, más cercanos a su figura, sino el gran público pueda entender la verdadera importancia de La Veneno.