Con una vestimenta veraniega, la pareja detiene el coche junto al mar. Es un día soleado. Precioso. Los niños duermen en el coche. Aún pulula la tragedia por la muerte de la madre de Rob. Y esa tremenda pelea donde tantas cosas feas se dijeron, impulsados por la ceguera ardorosa del momento.

Sharon: Siento que te supusiera un desafío hacerme feliz. Porque realmente me has hecho feliz cada día. Bueno, la mayoría.

Rob: Cariño, no dije en serio todas esas cosas horribles que dije. Solo pensé… en lo que podría ser más malvado.

Sharon: Entiendo por qué lo dijiste. Así que hagámoslo, ¿vale? Mudémonos aquí. Tendríamos una buena vida aquí.

Rob: Escucha: soy una fachada de hombre. Y si quieres estar con “esto”, me da igual dónde sea. Puede ser Londres, Boston o el puñetero Cairo. Simplemente dime dónde tengo que estar y cuándo y allí estaré.

En el prestigioso The Guardian se vinieron tan arriba con la serie que titularon así su última crítica: «Catastrophe acaba de lograr el mejor final televisivo desde Los Soprano«. Eso son palabras mayores. Sin embargo, nos regalan una pista. Recordemos el final de Los Soprano, allá por 2007. Aros de cebolla. Un diner. La familia unida. ¿Un final feliz? Eh, espera, suena Don’t Stop Believing (No dejes de creer) de Journey. Una reflexión sobre el propio acto de narrar. Los Soprano era consciente de su estatura mítica –la revolución artística de la serialidad germina en este David Chase y su HBO– para hacer de la televisión una caja listísima. Y, así, optó por una clausura vanguardista: un no-final. Una sugerencia. Una ruptura. Que el espectador trabaje la densidad audiovisual: seis veces que se abre la puerta, un tipo malencarado acude al baño y ese recurrente contraplano de Tony siempre sospechando. Corte a negro. ¿¡Pum!?

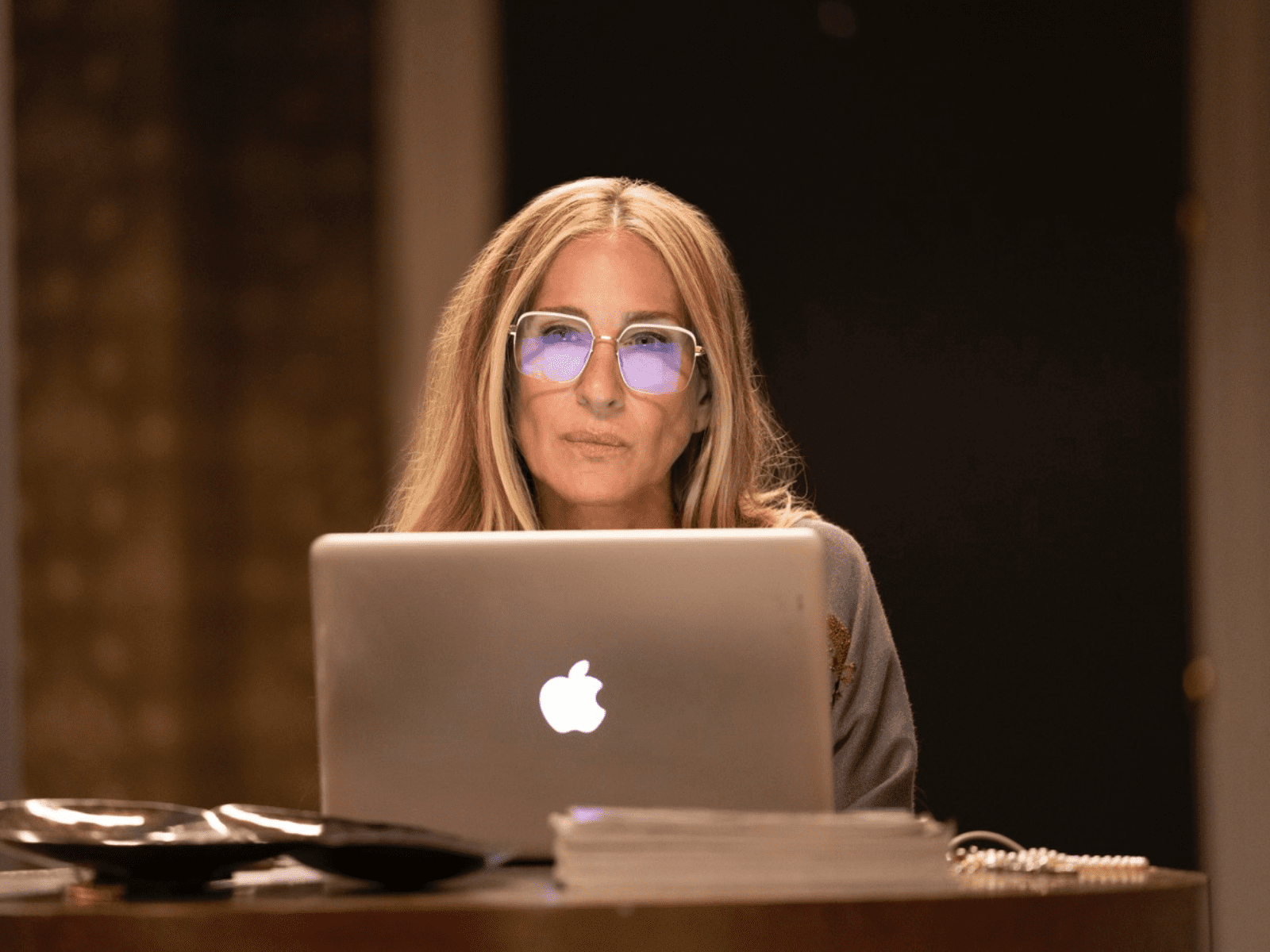

El final de Catastrophe anima a aplicarle un close-reading similar. El diablo metafórico está en los detalles. El contexto: acaba de fallecer la madre de Rob (la actriz Carrie Fisher no llegó a rodar ni un minuto de la cuarta temporada). Rob propone quedarse en Boston; a Sharon le horroriza la idea. El matrimonio ha discutido agriamente. Toca reconciliarse, como siempre. No en vano, ey, habitan una comedia romántica. El final feliz define al género. Y la gran pregunta emerge: ¿es esto realmente un final feliz?

Pues sí. Rotundo. Luminoso. Resplandeciente. Hermoso. Comprometido. Matrimonial. Hasta que la muerte les separe. Porque si la muerte les llega chapoteando de vuelta a la orilla también sería una clausura dichosa: están juntos. ¿Hay algo más feliz para ellos?

Sharon: Estoy embarazada.

Rob: Lo sé. Vi la prueba de embarazo en la basura. La dejaste encima de todo el montón de basura. Y supuse que no era de Sydney o de mi madre.

Sharon: Oh, Dios. ¿Qué te parece?

Rob: Vomité cuando lo vi.

Sharon: Sí, yo también.

Rob: Pero luego pensé: “¿por qué no?”. Podría ser divertido. ¿Tú qué opinas?

Rebobinemos una secuencia: la vida de los Norris-Morris acaba de complicarse por enésima vez. No es solo la posibilidad de mudarse a Boston. Es, también, el tercer niño que viene, de manera inesperada, en camino. Los otros dos duermen plácidamente en el coche. Sharon se mete al agua. Y se zambulle mar adentro. Nada. Y nada. Un plano nos evidencia el peligro: el cartelito que avisa de fuertes corrientes en esa zona. No bañarse. La norma. Lo esperable.

Pero Sharon demuestra no tener miedo. Confía. Confía porque Rob está ahí, a su lado. Como pasó cuando le llamó para anunciarle que estaba embarazada, cuatro temporadas antes. Cuando le dijo que iba a tirar para adelante. Ella manda; él acompaña. Compromiso. Amor. Por eso, cuando Sharon casi se pierde de vista, Rob entra al agua para reunirse con ella. Juntos ante el peligro. ¡Eso es la familia! ¡Eso es el matrimonio!

Sharon: Ayer tenía claro que no quería tener más hijos tuyos. Pero ahora, aquí sentada, me pareces tan guapo… Estoy deseando tenerlo. Quiero traer al mundo un bebecito diminuto… y besarlo y olerlo. ¿Puedo preguntarte algo

Rob: No me he tirado un pedo. Hay un algo que huele como… huele como mis pedos, pero…

¡Cómo no! Por última vez, asoma el regate escatológico que ha vertebrado la serie, para rebajar cualquier atisbo de solemnidad o melaza. Solo una serie como esta puede hablar de niños y erecciones paternas sin perder su encanto. O de emanaciones corporales antes de una definitiva y emocionante reafirmación del “para toda la vida”.

Sharon: No. Es solo que… ¿Habríamos acabado juntos si no me hubieses dejado embarazada la primera vez?

Rob: Si te conociera [por primera vez] ahora mismo, seguiría queriendo follarte una semana seguida, y dejarte embarazada y casarme contigo. Y cagarla de nuevo a partir de ahí.

Sharon: Pues hagámoslo.

Suena el aroma indie de Arcade Fire. “Si pudiera recuperar / Todo el tiempo que desperdiciamos / Simplemente lo desperdiciaría de nuevo. / Si pudiera recuperarlo / sabes que me encantaría desperdiciarlo de nuevo. / Desperdiciarlo una y otra y otra vez”. Y todo eso mientras un gran plano general nos muestra a dos figuras diminutas afanándose por bracear hasta la orilla, donde les esperan sus hijos –el futuro, su futuro– aun dormitando en el coche. Y donde el plano tan abierto nos revela un paisaje soleado –la luz es la esperanza– con una ciudad hermosa al fondo. Un mañana radiante. Juntos. En medio de tal o cual problema, seguir juntos hace que la inmensidad no importe.

No es casualidad que la canción de Arcade Fire escogida sea una continuación. Así se títula, explícitamente: The Suburbs (Continued). El The Suburbs original era una oda a la adolescencia despreocupada. Aquellos primeros besos, las persecuciones en bici, los juegos sin más finalidad que pasar un buen rato… y, ay, la pérdida de la inocencia. Frente a esa nostalgia de The Suburbs, su continuación simplemente reivindica la grandeza del recuerdo, la vida como un fin en sí mismo.

En una de sus líneas más memorables de la serie, Rob le espeta a su mujer: “Si un cortejo normal es un baile, entonces el nuestro es como un ataque al corazón o una convulsión o algo así”. Un caos. Un bendito caos. Un divertido, a veces terrible, guirigay. Una mágica complicación de por vida. Y por eso, el final de Catastrophe sirve para redondear una tesis. El matrimonio, como cualquier compromiso vital, tiene momentos buenos, malos y regulares. ¡Pero esas son las reglas de esto que llamamos vida! Y, ante ello, solo queda, vienen a decirnos Sharon Horgan y Rob Delaney, una mirada optimista. La felicidad como una cuestión de perspectiva. El compromiso como una aceptación de la dificultad. Nadan hacia la orilla en medio de esas aguas peligrosas porque los malos momentos también son hermosos, siempre que se afronten juntos. Son tiempo “desperdiciado”, siguiendo la melodía, porque ese tiempo junto al otro constituye un fin en sí mismo. “Si pudiera recuperarlo / sabes que me encantaría desperdiciarlo de nuevo”. No hay un coste-beneficio. Hay entrega. Hay un complicarse la vida para sacar al otro del agua, para cuidar de esa tercera criatura que vendrá dentro de nueve meses. ¡Bendito desperdicio de tiempo!

Así se cierra el círculo. “32 días después” comenzaba la crónica de una Catastrophe con una falta en el período. Ahora, cuatro temporadas más tarde, regresan a la casilla de salida. Y saben que, pase lo que pase, lo volverían a hacer todo igual. Porque se tienen el uno al otro. Recuperemos la belleza del final: “Si te conociera ahora mismo, seguiría queriendo (…) casarme contigo. Y cagarla de nuevo a partir de ahí.”, le espeta Rob. Y Sharon sonríe. Y uno no puede más que recordar a Leon Tolstoi: “Lo que cuenta para hacer un matrimonio feliz no es tanto cómo de compatible son dos personas sino cómo lidian con la incompatibilidad”. Y cómo se descojonan de esa incompatibilidad, habría que añadir aquí, mientras reman juntos –indestructibles– hacia la eternidad.