Nos cautivan las historias televisivas por la complejidad de sus personajes, por una cuajada arquitectura narrativa, por el ingenio con el que nos regatean las expectativas, por la furia de sus denuncias o por lo pinturero de sus tramas. Incluso solemos destacar en tal o cual crítica el atrevimiento técnico de su puesta en escena, desglosando los movimientos de cámara y los choques del montaje. Y, sin embargo, en muchas ocasiones nos olvidamos de la Belleza, con mayúsculas. Esa palpitación ante lo sublime. Ese abandonarnos en la forma, embriagarnos con la textura de la imagen, recorriendo con calma la secreta arqueología que la define.

Emergen aquí palabras y conceptos necesariamente hiperbólicos, que podrían pertenecer a otro tiempo. La contemplación como un fin en sí mismo. El extasiarnos ante la representación de un paisaje. Ver y volver a ver una escena simplemente para solazarnos en su perfección audiovisual. Querer detener el tiempo para instalarse a vivir eternamente en ese plano.

Escribió Stendhal que «la belleza no es sino una promesa de felicidad». Por eso toda belleza siempre implica un dolor anticipado: lo hermoso se acaba, el esplendor se marchita y el temblor asombrado envejece. La plenitud que nos recuerda que somos mortales. Por eso no es casualidad que algunas de las escenas más arrebatadoras de la serialidad contemporánea vayan anudadas a una anticipada sensación de nostalgia. Nostalgia por lo imposible. Es la que baña el último blues de Richard Harrow, imaginando aquella felicidad que siempre le anduvo esquiva. La desnudez de los pájaros que suenan, el triángulo que forma la composición de los personajes ante el hogar. Su rostro completo, el ideal clásico. El espejo entre las columnas de la casa soleada y las de su tumba junto al mar.

La belleza es, también, la de un Don Draper que pilota una máquina espacial. Ahí comparecen, amarillentos, sus recuerdos y la sencillez es lo que hace que asome, de entre las máscaras del protagonista, lo bueno, lo verdadero, esa tríada platónica. Incluso, por qué no decirlo, el atractivo de su voz: firme, sincera, dolorida. En griego, nostalgia significa literalmente el dolor de una vieja herida; en este caso, la de una belleza que se nos escurre como agua entre las manos.

No es casualidad que tantas de las escenas cuya felicidad está contenida en sí misma nos ofrezcan a personajes contemplando algo. Los relatos están, así, animándonos a los espectadores a compartir su punto de vista, a sentir esa inmensidad interna ante tanta belleza. Es lo que le ocurre —punteado por una arrebatadora melodía de Bon Iver— al Daniel Holden de Rectify. Acaba de ver la luz tras diecinueve años encerrado en el corredor de la muerte y la plenitud puede provenir de un gesto mínimo: mirar por la ventana. Dios en las pequeñas cosas cotidianas.

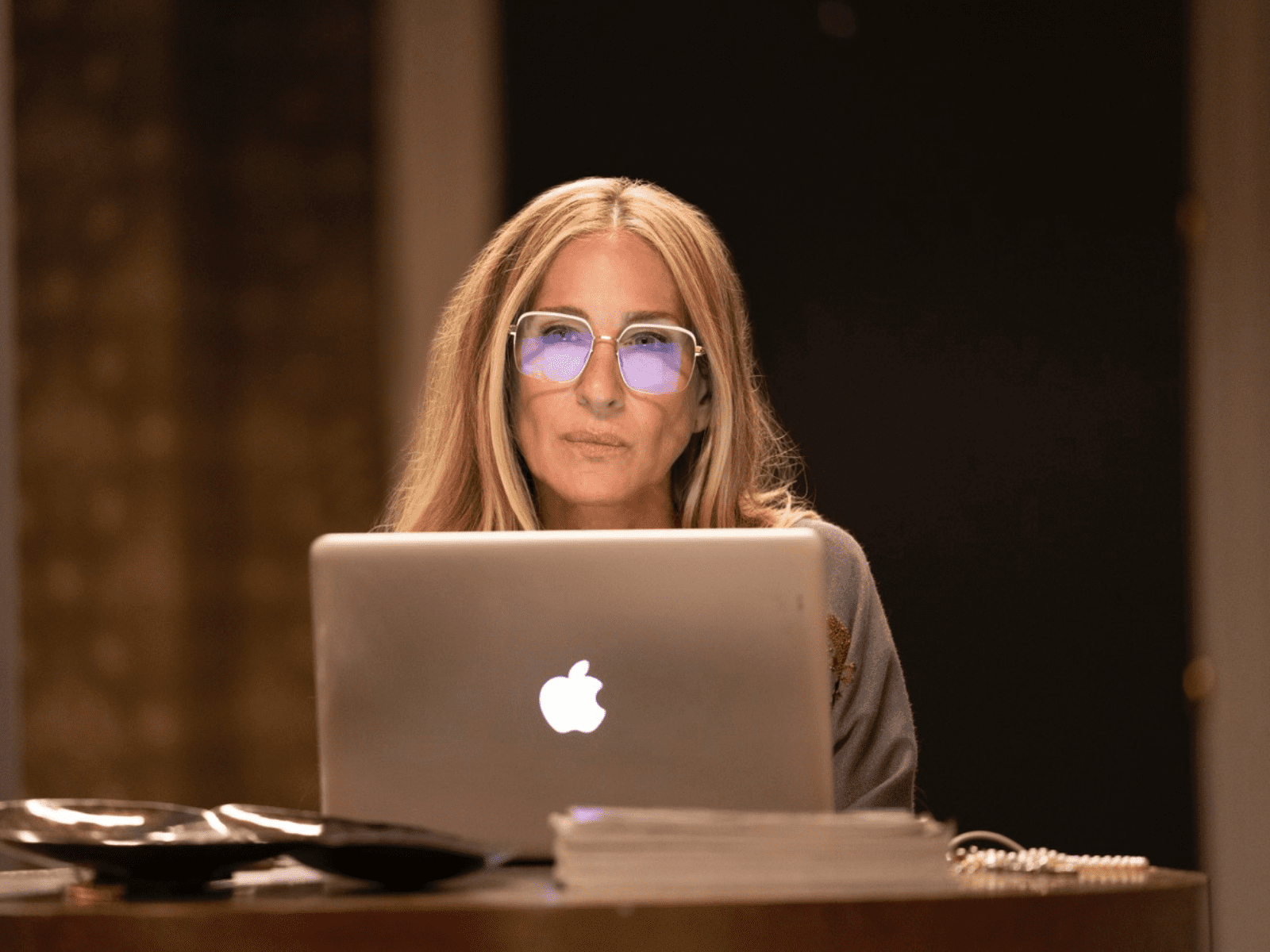

Porque la belleza es un paisaje, sí, pero también puede encarnarse en unos cuantos objetos filmados con mimo, como si un escultor pule el mármol con la esperanza de que adquiera vida. Es la delicia —para ver en bucle— de esta secuencia de montaje de Gambito de dama. El guante entre ritmo musical y movimientos de cámara, esa simetría que va multiplicando casillas visuales o la delicadeza con la que Beth Harmon mueve las piezas, como si coregrafiara un ballet sobre el tablero.

De un tablero de ajedrez a una cocina tan elegante como siniestra. Es la delicadeza monacal, suntuosa, con la que se tratan los alimentos en esa sinfonía de los sentidos que compone Hannibal. Belleza gourmet y gore, una antítesis para hacer la boca agua. Esa manipulación culinaria que aspira a masajearte los cinco sentidos hasta noquearte y, así, acabar susurrando un «It’s beautiful«.

O, por último, es la carta de amor a los caballos que nos regalaba Luck, aquella hermética serie del gran David Milch que hacía de la contemplación animal una experiencia hipnótica. No está en internet la impresionante última carrera, al ritmo del Ten Million Slaves de Otis Taylor, pero recomiendo que vayan a su noveno capítulo en HBO y se pongan a partir del minuto 45. Es la gracilidad de los jockeys sobre los caballos, la fuerza mítica que se concentra en las grupas a cámara lenta, la armonía perfecta. Retratar el milagro de la naturaleza, la pasión de la carne y los cuerpos.

Puede que hoy la reivindicación de la belleza suene cursi o ingenua. Y, sin embargo, miles de años de nuestra civilización se han construido en torno a ella. El espíritu humano ha alcanzado sus cotas más altas persiguiéndola. Quizá sea este un excelente momento para volver a prestarle más atención crítica a un concepto que ha movido el mundo. Porque, como expresaba el añorado Roger Scruton en un libro que le dedicó al asunto, «la belleza puede ser consoladora, turbadora, sagrada, profana; puede ser estimulante, atractiva, interesante, escalofriante. Puede afectarnos de un sinfín de formas distintas; sin embargo, nunca nos deja indiferentes». A fin de cuentas, quizá sea la belleza, con toda su profundidad, la que salve al mundo, también mediante su presencia en las series de televisión que tanto nos gustan.