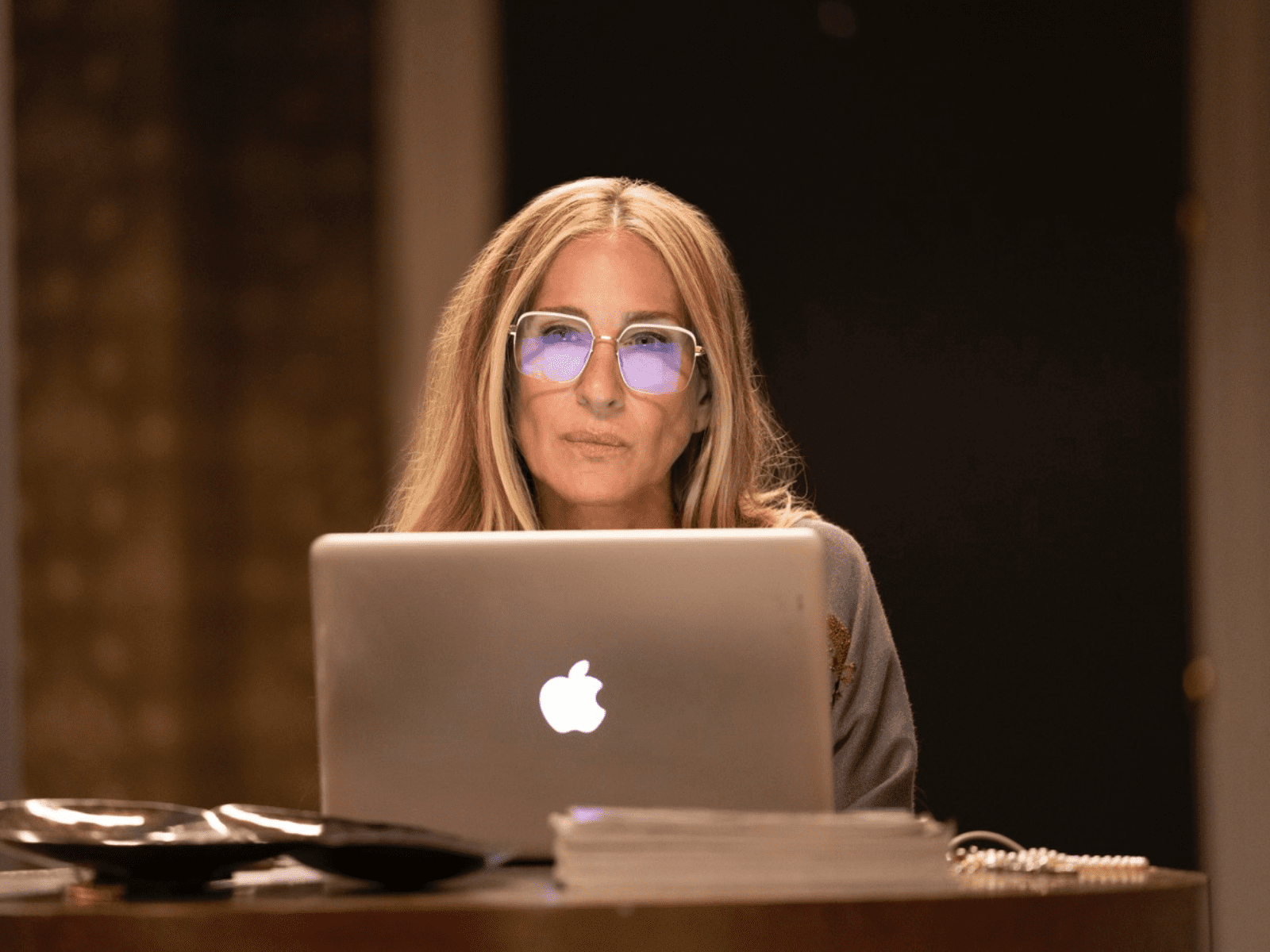

(Fuente: NBC)

(Fuente: NBC)

Hace ya unos meses, cuando se conmemoraba el cuarto de siglo del comienzo de una de las series más populares de la historia, no era raro encontrar en los medios anglosajones reportajes zurrándole a Friends. Hasta parte de los propios creadores y actores se sumaron a la autoflagelación. David Schwimmer llegó a sugerir un reboot de la serie con un casting completamente afroamericano o asiático, por ejemplo. Pero quizá el bofetón más sonoro fue el acto de contrición de su cocreadora, Marta Kauffman, en The Wrap: “Yo era parte del racismo sistémico. Asumo toda la responsabilidad por eso, era tan ignorante que no vi mi comportamiento. Nunca me consideré racista, ¿sabes? Pensé que era ese tipo de persona que aceptaba a todos y creía en las cosas humanitarias y el humanismo”.

Es un asunto, como tantos otros, apasionante, que ha cobrado más fuerza en los últimos años, con el auge de las políticas identitarias. Hay muchas variantes y matices en este tema, que discurren, por citar un par de casos polémicos recientes, desde los criterios para optar a los Oscar hasta el asesoramiento en diversidad de Ficcial. Las acusaciones de racismo a Friends parten de dos cuestiones tan interesantes como sanamente discutibles: qué es racismo y por qué el arte — o el entretenimiento, para el caso es irrelevante — ha de empeñarse en reflejar el mundo siguiendo parámetros raciales (o sexuales o religiosos o lo que sea).

La primera cuestión nos saca del perímetro de Fuera de series, pero es necesario abordarla brevemente. Marta Kauffman parece asumir la tesis binaria de Ibram X. Kendi –que ganó muchos adeptos el pasado verano tras el asesinato de George Floyd y las protestas del Black Lives Matter–, según la cual si no eres antirracista… es porque eres racista. A o B. Bueno o malo. Es una tesis que ha sido discutida por otros intelectuales negros — demócratas y republicanos — como Thomas Sowell, Glenn Loury, John McWorther o Coleman Hughes. Como explica con brillantez Samuel Kronen, “ampliar el concepto [de racismo] para incorporar cualquier desigualdad en los resultados o políticas indeseables es un error categorial con un coste potencialmente elevado”.

Por eso es dudoso que Marta Kauffman sea parte del racismo sistémico, precisamente porque el propio término es demasiado vago. Escogió a seis actores guapos, jóvenes y, sí, blancos, en lugar de a los Huxtable. Pero inferir de ahí que su decisión nacía de la “exacerbación del sentido racial de un grupo étnico que suele motivar la discriminación o persecución de otro u otros con los que convive” es un salto lógico. Preferir algo no implica odiar otras cosas. Si no, hasta habría que calificar de racismo sistémico a cualquier pareja de enamorados de la misma raza. El problema de la hipérbole es que acaba devaluando el significado de las palabras. Si escoger unos actores determinados para el tipo de historia que quieres contar es racismo… cuando irrumpa el Ku-Klux-Klan esto será más dramático que el cuento de Pedro y el lobo.

Probablemente más oportuna sea la segunda derivada. ¿Debe una obra creativa ser “inclusiva”? Es indudable de que la cultura que consumimos va configurando nuestro mundo, pero se le suele conceder un poder que está lejos de ostentar. Precisamente porque las personas no somos autómatas y el alma humana tiene mucho de misterio. Una serie influye, pero no tanto. Porque es, simplemente, un elemento más en un ramillete de estímulos que van configurándonos: nuestro pensamiento, nuestras discusiones, nuestras lecturas, nuestros valores, nuestra ideología, nuestros intereses, nuestros gustos, nuestros disgustos, nuestras filias, nuestras fobias… Influye la cultura que consumimos (que ya, en sí misma, es variadísima), pero quizá más aún nuestro entorno familiar, el grupo de amigos, las noticias que seguimos, aquella tienda de cómics en la que pasábamos horas, esos mayores a los que admirabas en el parque, tal o cual profesor que te cautivó, aquel hecho traumático que te marcó y miles de etcéteras. El mundo es tan, tan complejo que hacerle a la ficción cargar con tanto peso me parece un error. Si queremos encontrar a un racista de verdad me temo que una sitcom amable y romanticona no es el lugar donde vamos a desprogramar su odio.

Junto a este elemento, está la cuestión de la identificación, la más excitante, por compleja, de todas. Cada vez más — en la crítica y en la academia — se habla de modelos en los que verse reflejado. Ya en 1996, dos nombres clave de la teoría fílmica — David Bordwell y Noël Carroll — editaron un volumen muy sugerente: Post-Theory. Reconstructing Film Studies. En la introducción, Bordwell mencionaba explícitamente el problema de la identificación en los “estudios culturales”. El padre teórico de la poética del cine se preguntaba si se trataba de empatizar con el personaje, de adoptar su punto de vista, de coincidir con su pensamiento, de estar en concordancia con sus actitudes, juicios o valores, de desear su triunfo, de buscar un espejo moral o físico. “El concepto es simplemente demasiado vago y equívoco”, concluía.

Creo que, salvando las distancias, resulta muy pertinente lo que plantea Bordwell. Porque en los últimos años se está imponiendo una idea que, a mi modo de ver, empequeñece los logros estéticos de una serie, película o libro. Volvamos a Friends. Si la identificación y disfrute del espectador depende con tanta fuerza del color de piel de los personajes o los creadores, el resto de virtudes –que son muchísimas– quedan degradadas. El ritmo, los gags recurrentes, las sorpresas, la siembra y recogida intratextual, el juego con el espacio, la acerada aplicación de los estereotipos propios de la sitcom, la precisa arquitectura narrativa de cada episodio, el encanto amoroso… tantas cosas que hicieron de Friends una delicia para millones de personas.

De Hamlet a Omar Little, lo que más nos cautiva de los personajes son las cuestiones universales, esa semilla inmortal de la que hablan Jordi Balló y Xavier Pérez en su clásico libro. Por eso hay personajes y obras capaces de trascender su tiempo, su espacio y su ámbito cultural. Hay una humanidad común que es a la que apela la creatividad perdurable; de ahí el gigantesco éxito de tantas series de Shonda Rhimes. No hace falta ser un afroamericano en Atlanta para disfrutar la inteligente propuesta de Donald Glover ni ser británica de padres ghaneses para entrar en el trauma de la agresión sexual que sufre la Arabella de Podría destruirte. Te podías descojonar tanto con la estructura de pez fuera del agua que suponía El príncipe de Bel-Air — la serie más imitada por los adolescentes de los noventa — como con el humor cáustico de Seinfeld. Desde el sofoco mediterráneo podemos conectar con series heladas islandesas como Trapped y nos acojonamos con la antología del Folklore de HBO, que transforma mitos locales en un escalofrío global. Consumimos relatos, también, para vivir otras vidas.

Sí, sin duda. Las circunstancias personales de uno pueden hacer que se fije más en tal o cual aspecto narrativo, político, estético o moral, pero eso no viene solo determinado por el color de la piel. Influye también, creo que muchísimo más, la educación audiovisual, la sensibilidad estética, los intereses personales que cada uno tenga al enfrentarse a la serie y un largo etcétera. No podemos simplificar la complejidad de la recepción. Por supuesto que hay obras en las que ese tipo de lecturas sean adecuadas y necesarias, pero hay muchas otras donde insertar la lectura racial con calzador es errar el tiro. En Black-ish conforma la premisa mientras que en Juego de tronos no. En The Wire, por citar uno de los relatos que con más profundidad refleja a la población negra estadounidense, la cuestión racial se antoja indispensable; en The Big Bang Theory o Catastrophe el pacto de lectura es muy otro. (Por cierto, puestos a cortocircuitar el determinismo racial entre la creación y los efectos, conviene recordar que los guionistas de The Wire eran todos blancos).

En el fondo de todo este complicado asunto asoma la moralización del entretenimiento. Lo expresaba con precisión — y con su franqueza habitual — la reputada novelista Lionel Shriver, una de las intelectuales abiertamente pro-Biden pero más crítica con los identitarismos: “Ahora escribimos, pintamos y filmamos para promover la virtud, supuestamente, y la excelencia artística ocupa un lejano segundo lugar después del juicio moral. Eso no es lo que quería cuando decidí convertirme en novelista; si se trataba de promover la bondad, me habría convertido en profesora de catequesis”. Como se ve, se trata de un asunto con muchas aristas y, precisamente por eso, la discusión intelectual y la reflexión ponderada pueden resultar tan enriquecedoras. Hasta aquí ha llegado la mía.